Imaginez un monde où un simple organisme microscopique aurait les capacités de nourrir l’humanité, produire de l’énergie durable ainsi que de dépolluer l’environnement. Ce rêve n’est pas de la science-fiction, il s’agit du potentiel des microalgues. Ces cellules invisibles à l’œil nu sont des alliés incontournables pour la lutte contre les changements climatiques ainsi que la transition écologique vers un avenir durable. Mais comment des organismes aussi petits pourraient-ils sauver notre planète ?

Cet article – Courant d’idées – est rédigé par Vicky Alain, étudiante à la maîtrise en sciences de l’environnement (profil avec mémoire) de l’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR).

Qu’est-ce qu’une microalgue ?

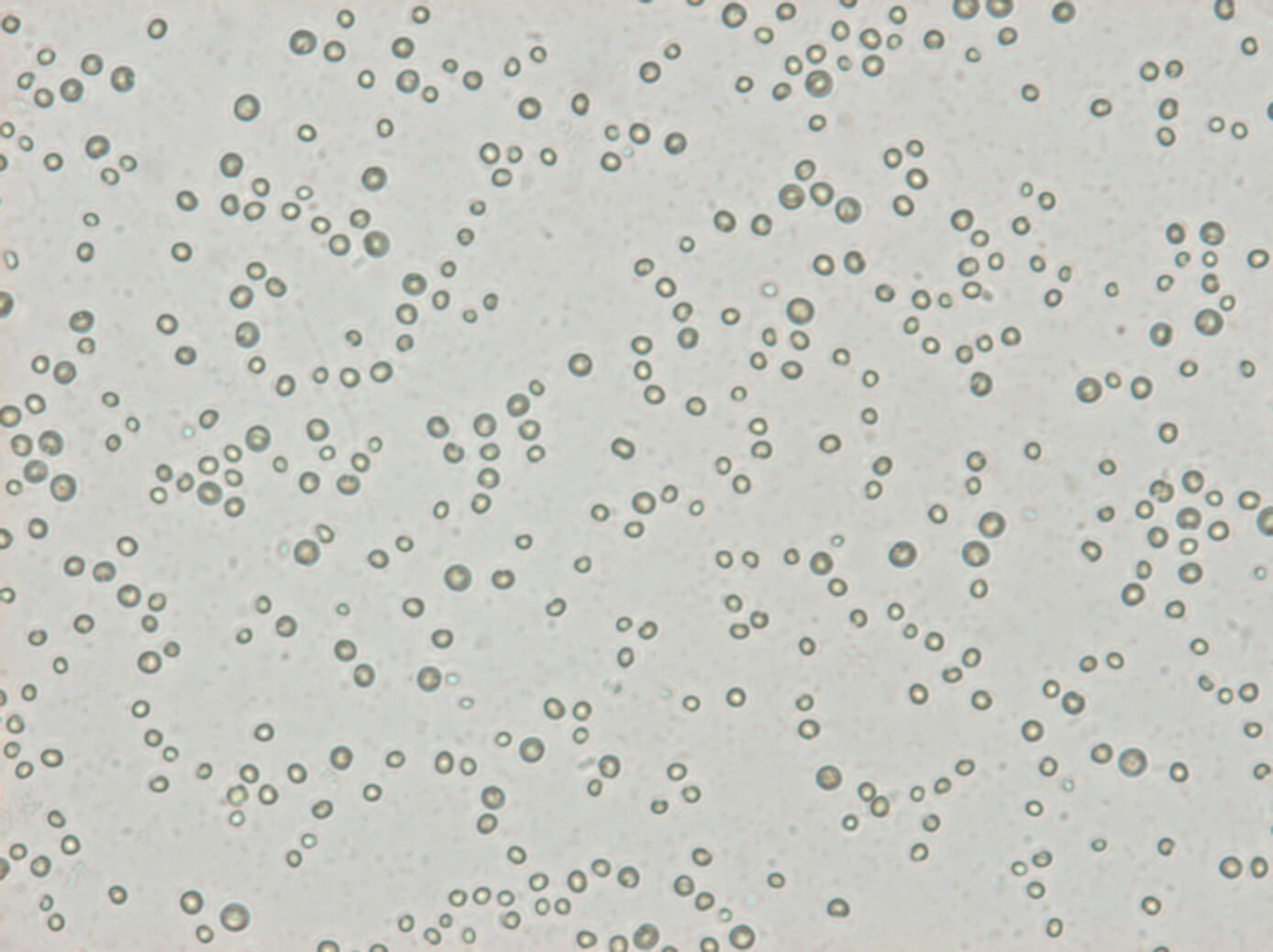

Vous avez sûrement déjà senti les algues à la plage. Peut-être même les avez-vous touchées avec vos pieds pendant une baignade. Or, il existe aussi des algues minuscules qui sont moins connues, les microalgues. Celles-ci sont si petites qu’on doit utiliser un microscope pour les observer. Parmi les microalgues, on retrouve les fameuses cyanobactéries, aussi connues sous le nom des algues bleu-vert, et les algues vertes qui sont les ancêtres des plantes terrestres. Les microalgues sont très diversifiées, on y compte plus de 30 000 espèces qui varient de formes, de tailles et même de couleur.

Bien qu’on entende moins parler des microalgues, elles sont essentielles à nos écosystèmes. En effet, elles produisent 50 % de l’oxygène sur la Terre et elles sont à la base de la chaîne alimentaire. On peut les trouver en eau douce, en eau salée et même en milieux insolites, comme dans la fourrure des paresseux !

Vicky Alain, étudiante à la maîtrise en sciences de l’environnement (profil avec mémoire) de l’UQTR.

Pourquoi manger des microalgues ?

Les poissons ne sont pas les seuls à bénéficier de manger des microalgues. Plusieurs d’entre nous en mangent déjà, puisqu’elles sont des excellents suppléments alimentaires. Des espèces telles que la spiruline et la chlorelle sont des sources incroyables de protéines (environ 30 à 40 % de leur poids) et d’oméga-3. Notre principale source d’oméga-3 provient des poissons, qui les obtiennent eux-mêmes en mangeant des algues ou des organismes qui en mangent.

Les microalgues produisent toute sorte de molécules intéressantes, telles que des antioxydants et des pigments. Par exemple, la couleur bleue des algues bleu-vert est due à la phycocyanine, un pigment extrêmement rare dans la nature. Elles sont donc utilisées comme colorant alimentaire naturel, notamment pour faire le bleu des Smarties à l’aide de spiruline.

Comment les microalgues peuvent-elles dépolluer l’environnement ?

En plus des bénéfices que les microalgues nous apportent d’un côté nutritionnel, elles peuvent accomplir plusieurs tâches pour nous. Notamment pour la lutte contre les changements climatiques, elles jouent un rôle majeur dans la capture du CO2, l’un des principaux gaz à effet de serre qui contribuent au réchauffement climatique. En effet, elles peuvent capturer le CO2 de manière 10 à 50 % plus efficace que les plantes terrestres.

De plus, les microalgues peuvent traiter plusieurs types d’eaux usées, car elles sont capables d’absorber des métaux lourds, des polluants organiques et même des micronutriments. La plupart d’entre elles peuvent aussi travailler avec les bactéries en s’échangeant des ressources. Par exemple, les microalgues fournissent de l’oxygène aux bactéries. En retour, les bactéries peuvent produire du CO2 que les microalgues peuvent utiliser pour effectuer la photosynthèse.

Pour continuer, on peut faire plusieurs biomatériaux avec les microalgues, comme du carton ou des bioplastiques par exemple. En ce qui concerne le carton, une partie de ce dernier pourrait être fait à base d’amidon produit par les algues, plutôt que celui des plantes. Actuellement, l’amidon utilisé pour faire le recouvrement du carton provient des plantes, telles que les patates, le maïs et le blé. La culture de microalgues a plusieurs avantages par rapport à celle des plantes : les microalgues poussent beaucoup plus rapidement que les plantes et elles ne sont pas dépendantes au climat lorsqu’elles sont en cultures intérieures. Utiliser les microalgues plutôt que les plantes permettraient d’utiliser les champs agricoles différemment, comme pour produire de la nourriture par exemple.

Quels sont les défis et les perspectives ?

La culture de microalgues est confrontée à plusieurs défis qui freinent son développement. L’un des principaux défis est le coût de la culture à grande échelle. Autrement dit, l’équipement nécessaire et l’entretien des infrastructures sont dispendieux, ce n’est pas toutes les entreprises qui peuvent se le permettre. De plus, la récolte des molécules d’intérêt, comme notre phycocyanine bleue par exemple, peut aussi s’avérer complexe et dispendieuse.

Le potentiel de microalgues est à peine exploité actuellement et on continue à découvrir d’autres utilisations. Notamment, on commence à utiliser les microalgues comme prétraitement de désalinisation (ou dessalement) pour produire de l’eau potable à partir d’eau de mer. Certains chercheurs étudient même une toxine produite pendant les blooms d’algues qui aurait le potentiel de contrôler la croissance des tumeurs habituellement traitées par chimiothérapie.

Bien qu’il reste encore des défis techniques et économiques, la culture des microalgues est une solution prometteuse pour relever les grands enjeux du développement durable.

Courant d’idées permet à la communauté scientifique de l’UQTR de s’exprimer sur différents sujets et enjeux à travers une série d’articles vulgarisés pour le grand public. Consultez notre guide de rédaction.

Ouvert aux chercheurs, étudiants de cycles supérieurs et chargés de cours.