Chaque minute de gaspillage d’électricité peut coûter des jours de survie à une espèce aquatique. En éclairant nos vies, sommes-nous en train d’éteindre d’autres ?

Habiboulaye Gano, étudiant à la maîtrise en sciences de l’environnement (profil avec mémoire) de l’UQTR.

Cet article – Courant d’idées – est rédigé par Habiboulaye Gano, étudiant à la maîtrise en sciences de l’environnement (profil avec mémoire) de l’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR).

L’impact caché des barrages hydroélectriques

Au Québec, les barrages hydroélectriques sont une fierté nationale : ils nous fournissent une électricité réputée « verte », renouvelable et bon marché. Pourtant, derrière cette lumière apparemment propre, se cache une ombre inquiétante : celle du déséquilibre écologique qu’elle engendre, notamment sur nos rivières.

Les rivières québécoises, véritables artères de vie, hébergent une biodiversité aquatique exceptionnelle. Poissons, amphibiens, insectes et végétation riveraine y coexistent dans un équilibre millénaire. Mais cet équilibre est aujourd’hui menacé par une gestion de l’eau souvent dictée par la demande énergétique plutôt que par les besoins des écosystèmes.

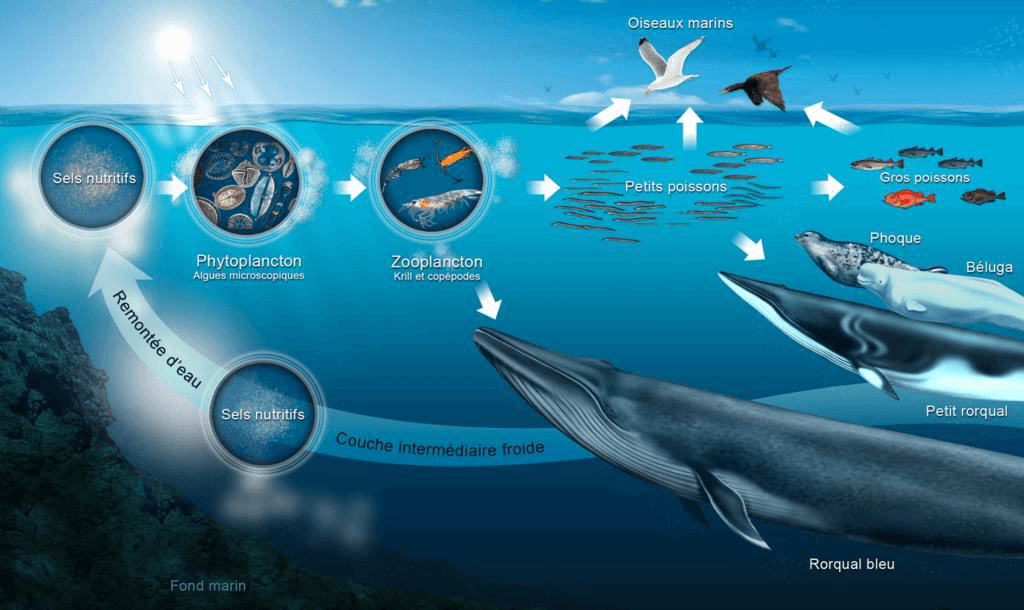

Image 1. Schéma de la chaîne alimentaire aquatique. Une rupture dans les équilibres de base (comme le zooplancton) peut avoir un effet domino jusqu’aux grands prédateurs.

Les barrages et la gestion de l’eau

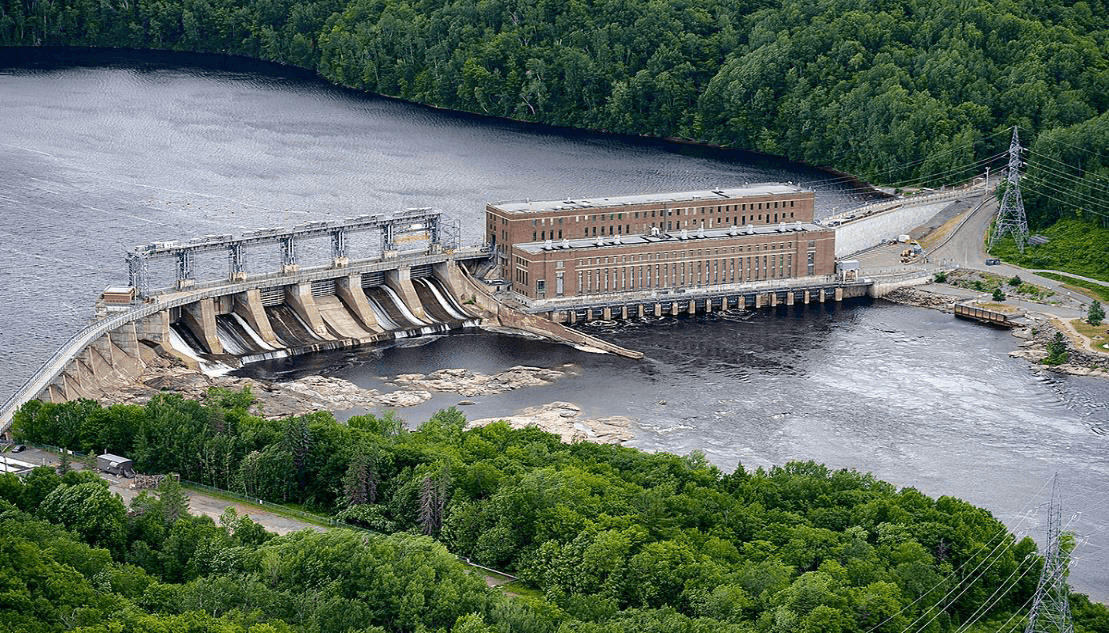

Les barrages hydroélectriques, comme ceux du Québec, sont souvent perçus comme des solutions écologiques. Cependant, leurs impacts sur les rivières et les lacs sont multiples. Les réservoirs créés par les barrages n’affectent pas toujours le nombre d’espèces, mais modifient la structure de ces populations. Certaines espèces, comme les brochets, bénéficient de la stagnation de l’eau, tandis que d’autres, comme les salmonidés, souffrent de la perte de leur habitat naturel.

Image 2. Vue aérienne d’une centrale hydroélectrique au Québec. Une infrastructure essentielle, mais dont la gestion des débits influe directement sur la santé des écosystèmes fluviaux.

Effet de la consommation énergétique sur la faune aquatique

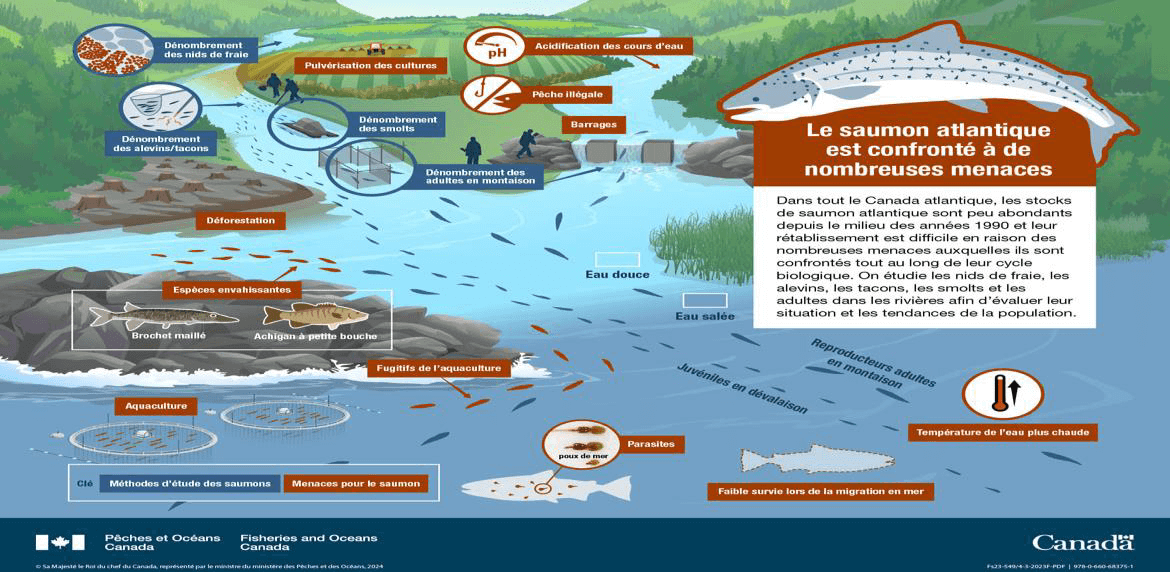

La demande en électricité, particulièrement en hiver, pousse les barrages à relâcher davantage d’eau pour produire plus de courant. En revanche, durant les saisons critiques pour la reproduction aquatique (printemps et été), les niveaux d’eau sont parfois artificiellement bas. Ce cycle inversé perturbe profondément la reproduction de nombreuses espèces. Par exemple, des poissons comme l’omble de fontaine ou le grand brochet pondent leurs œufs au printemps, lorsque les plaines inondables devraient être submergées. Si l’eau n’y est pas, les œufs se dessèchent, et des générations entières risquent de disparaître.

Image 3. Infographie des menaces multiples affectant le saumon atlantique au Canada. Barrages, réchauffement de l’eau, espèces envahissantes et pollution fragilisent toutes les étapes de son cycle de vie.

La gestion intensive de l’eau affecte également les habitats des macroinvertébrés, qui constituent une source essentielle de nourriture pour de nombreuses espèces. De plus, le réchauffement de l’eau induit par les barrages favorise certaines espèces thermophiles tout en éliminant d’autres. Ce phénomène modifie l’équilibre écologique et rend les écosystèmes plus vulnérables face aux invasions d’espèces non indigènes.

Les débits réservés écologiques : Une mesure clé

Pour limiter ces effets négatifs, la régulation des débits d’eau est essentielle. Les débits réservés écologiques sont des débits minimaux d’eau à maintenir dans les rivières et les lacs pour garantir la survie des écosystèmes aquatiques. Ces débits sont calculés en fonction des besoins biologiques des espèces locales et sont cruciaux pour la reproduction des poissons et le maintien de l’habitat des macroinvertébrés. Les débits réservés permettent ainsi de préserver la biodiversité aquatique et d’assurer que les écosystèmes aquatiques fonctionnent de manière optimale.

Image 4. Exemple de rivière québécoise asséchée partiellement à cause du non-respect des débits réservés. Une menace directe pour les habitats aquatiques.

Les mesures d’atténuation et la gestion des impacts

Heureusement, des pratiques de gestion sont mises en place pour limiter les impacts environnementaux. En ce qui concerne les barrages, des solutions comme les passes migratoires pour poissons ont été installées pour permettre à certaines espèces de traverser les barrages. Toutefois, les résultats sont souvent variables, et ces passes ne garantissent pas la survie de toutes les espèces qui les utilisent.

Image 5. Système de passes migratoires installé sur un barrage pour aider les poissons à franchir les obstacles artificiels et atteindre leurs zones de reproduction en amont.

L’urgence d’une gestion plus écologique

L’énergie que nous consommons a un coût environnemental direct sur nos écosystèmes aquatiques. Chaque geste pour réduire la consommation d’électricité ou optimiser la gestion des infrastructures énergétiques peut avoir un impact significatif sur la préservation des milieux aquatiques. Il est impératif d’adopter des solutions durables et de veiller à ce que nos choix énergétiques ne nuisent pas à la biodiversité aquatique dont dépendent de nombreuses espèces.

Dans cette optique, un changement de perspective s’avère nécessaire : l’optimisation des infrastructures pour le bien de la faune aquatique et la réduction du gaspillage énergétique doivent aller de pair pour garantir un avenir plus respectueux des écosystèmes.

Bibliographie

Assani, A. A., Chalifour, A., Légaré, G., Manouane, C.-S., & Leroux, D. (2009). Temporal Regionalization of 7-Day Low Flows in the St. Lawrence Watershed in Quebec (Canada). Water Resources Management; An International Journal – Published for the European Water Resources Association (EWRA), 18.

Assani, A. A., Chalifour, A., Légaré, G., Manouane, C.-S., & Leroux, D. (2011). Temporal Regionalization of 7-Day Low Flows in the St. Lawrence Watershed in Quebec (Canada). Water Resources Management, 26, 1–20.

Assani, A. A., Zeroual, A., Kinnard, C., & Roy, A. (2022). Spatial–temporal variability of seasonal daily minimum flows in southern Quebec: synthesis on the impacts of climate, agriculture and wetlands. Hydrology Research, 53(12), 1494–1514.

Azouaoui, O., & Assani, A. A. (2018). The case of extreme hydrologic drought downstream from reservoirs in Quebec (Canada): The intermittent flow. River Research and Applications, 34(2), 135–143.

Courant d’idées, UQTR. (non daté). Petit guide pour capter le public. (Titre du fichier : courant-idees_petit+guide+pour+capter+le+public.pdf).

Gallois, M., & De Drouin de Bouville, M. (1933). L’action de l’électricité sur le poisson et la technique des grilles électriques, d’après les travaux du Docteur Holzer. Knowledge and Management of Aquatic Ecosystems (KMAE), 1933(3), 210-253.

Lajoie, F., Assani, A. A., Matteau, M., Mesfioui, M., & Roy, A. G. (2006). Comparaison entre débits réservés écologiques et débits lâchés en aval des barrages au Québec : Influence du mode de gestion des barrages, de la taille des bassins versants et de la saison. Water Quality Research Journal of Canada, 41(3), 263–274.

Lajoie, F., Guillemette, F., & Lapointe, F.-J. (2006). Water Quality of Streams in Relation to Land Use and Landscape Patterns in Southern Québec. Water Quality Research Journal of Canada, 41(3), 269–282.

Martineau, C., Lafrance, P., St-Onge, I., Johnston, P., Corfa, G., & Carlier, A. (2022). Impacts de l’exploitation de câbles sous-marins sur la faune aquatique : revue de littérature pour le raccordement des Îles-de-la-Madeleine. Rapport préparé par WSP Canada pour Hydro-Québec.

Pêches et Océans Canada. (2022). Pratiques exemplaires de gestion pour la protection de l’habitat des poissons d’eau douce à Terre-Neuve-et-Labrador. St. John’s, T.-N.-L. ISBN 978-0-660-43367-7.

Simon, A. (non daté). A minimum of effort for a maximum of conservation effect: evaluating the cost-effectiveness of conservation actions for migratory fish. (Document PDF « simonminimum.pdf »).

Stéphan Reebs. (2021). La rédaction et la publication d’articles scientifiques. Département de biologie, Université de Moncton.

UQTR (Université du Québec à Trois-Rivières). (non daté). Vulgarisation scientifique – Parler le langage des simples mortels. (Titre du fichier : Vulgarisation scientifique.pdf).

Vice-rectorat à la recherche et aux études supérieures, Université de Sherbrooke. (2017). Guide de rédaction d’une nouvelle scientifique. (Titre du fichier : guide_redaction.pdf).

Courant d’idées permet à la communauté scientifique de l’UQTR de s’exprimer sur différents sujets et enjeux à travers une série d’articles vulgarisés pour le grand public. Consultez notre guide de rédaction.

Ouvert aux chercheurs, étudiants de cycles supérieurs et chargés de cours.