José se souvient de son premier voyage en Arctique, en 2003, pour un inventaire de végétation dans le parc national Sirmiliik, au Nunavut : « le coup de cœur », se rappelle-t-elle encore, les yeux pétillants. Depuis, sa passion pour le Nord, et en particulier pour ses habitants, ne s’est pas démentie.

José Gérin-Lajoie est coordinatrice de recherche au Département des sciences de l’environnement, dans l’équipe de la professeure Esther Lévesque. Alors qu’elle a débuté sa carrière en écologie végétale, ce sont les humains qui occupent maintenant une place centrale dans sa démarche scientifique, faisant le pont entre les sciences « occidentales » et les savoirs écologiques autochtones.

En 2016, elle co-éditait un livre, fruit de plusieurs années d’entrevues auprès d’aînés issus de huit communautés inuites dans l’Arctique canadien. Depuis, José a concentré son énergie sur une seule communauté, le village nordique de Kangiqsualujjuaq, à proximité de la baie d’Ungava, au Nunavik.

Forte de ses expériences précédentes avec les communautés autochtones, José a mis en place dans ce village un suivi communautaire construit en étroite collaboration avec les acteurs locaux et basé sur leurs propres préoccupations environnementales. En particulier, l’annonce d’un projet minier dans le bassin de la rivière George, essentielle aux activités traditionnelles des Kangiqsualujjuamiut, a provoqué de vives inquiétudes chez les habitants. Il a donc été décidé de suivre l’état de santé de ce cours d’eau long de 505 kilomètres et qui draine une surface de plus de 41 700 km2, soit environ la taille des Pays-Bas.

Des camps pour la jeunesse et les aînés

Dès 2016, le projet, baptisé Imalirijiit (« ceux qui étudient l’eau »), prend la forme de camps de sciences permettant à plusieurs jeunes, aînés et guides de se rendre sur le territoire afin de participer à la récolte des données scientifiques, mais également afin de transmettre leurs propres connaissances du territoire aux chercheurs et étudiants présents. « On apprend autant d’eux, qu’eux apprennent de nous. Ce sont des expériences transformatrices », soutient la coordonnatrice.

« Au-delà de l’aspect éducatif, c’est un échange culturel », renchérit Estéban Hamel Jomphe. Le candidat au doctorat dans le laboratoire du professeur Alexandre Roy, du centre de recherche RIVE à l’UQTR, était sur place pendant le camp de l’hiver 2023 pour partager ses connaissances sur la neige.

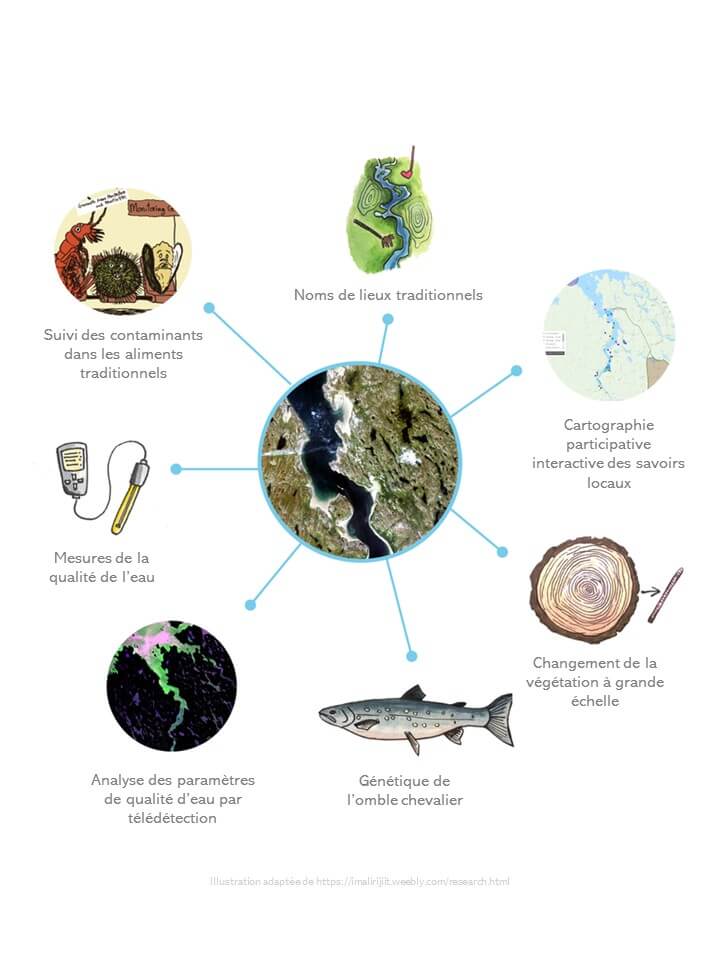

Si le projet, après huit ans d’existence, a permis de dresser un état de référence environnemental grâce au suivi de plusieurs paramètres tels que la physico-chimie de l’eau, les contaminants dans les aliments traditionnels ou encore l’hydrologie de la rivière George, le travail accompli dépasse les frontières des seules sciences environnementales.

José et Jeffrey Morgan, un jeune de la communauté, lors du camp de l’hiver 2023. Ils prennent ici des données sur un omble chevalier. -Photo: Estéban Hamel Jomphe

Une dimension sociale indéniable

« Les camps ont une dimension sociale que je n’avais d’abord pas réalisée », raconte José avec le recul. « La plupart des jeunes que nous avons amenés ne s’étaient jamais rendus jusque-là où nous allions sur la rivière, c’était même le cas pour certains guides. L’accès au territoire est un véritable enjeu. »

De plus, les camps sont l’occasion de favoriser le transfert intergénérationnel entre les jeunes et leurs aînés, très valorisé dans les communautés. « La science devient alors la trame de fond et nous devenons les facilitateurs », s’émerveille José, qui soutient que le territoire permet d’aplanir les différences et de faciliter les échanges.

« Sortir les jeunes de la salle de classe, changer leur perception de la science, ça a été ça mon moteur », pense-t-elle encore. « Et bien sûr, il faut toujours mettre en avant que nous apprenons aussi. Certains participants inuits sont habitués à nous voir prendre des notes, lire des livres pour apprendre. Au camp, nous observons beaucoup, nous prenons des photos. Alors ils ont l’impression que nous n’apprenons rien d’eux, mais c’est faux », précise la coordinatrice qui souhaite corriger le tir pour les prochains camps. Cette constatation, José a entre autres pu la faire grâce à Catherine Dussault, doctorante en sociologie à l’Université Laval, qui participait au dernier camp pour documenter la perception que les participants s’en faisaient.

Illustration des grands thèmes de recherche du projet Imalirijiit.

Une démarche pleine de défis

Si Imalirijiit est aujourd’hui une réussite, ce genre de démarche n’est pas un pari gagné d’avance. « Il faut investir beaucoup d’énergie et de fonds », expose la coordonnatrice qui précise que la volonté de travailler ensemble doit venir de la communauté pour garantir le succès d’un tel projet. Entretenir le lien de confiance avec les habitants, ne pas sursolliciter les acteurs locaux et mieux outiller les chercheurs à mener ce genre d’initiative sont autant d’éléments supplémentaires à ne pas négliger.

« Imalirijiit ne s’est pas construit en un jour, soutient Estéban, José entretient des relations, elle connaît tout le monde. Quand elle arrive dans la communauté, c’est une star ! » plaisante le doctorant, qui garde un très beau souvenir de son expérience. « Quand on travaille dans le Nord, on se demande parfois ce qu’on fait là, on est étranger au quotidien de la communauté. Après le camp, cet hiver, beaucoup de monde nous reconnaissait au village, nous saluait. C’était gratifiant d’être dans une démarche de co-construction comme celle-là », conclut celui-ci.

L’ensemble des collaborateurs au projet Imalirijjit peut être retrouvé sur le site du même nom.